先日の記事で少しだけ触れた、当時のKasawakiが北米やヨーロッパのワークス用や準ワークスチーム等にも供給していたハイカムシャフト。

Z系の純正素材をベースに製作されたと見られるクロモリ鍛造品ですが、興味を持たれた方が何人かおられた様です。

鋳造カムシャフトと鍛造カムシャフトについて

セットになっているレース用カムをインテークとエキゾーストを並べたところ。

どちらも本来エキゾーストのみにあるタコメーター駆動用のギアが刻まれていますが、リフト量作用角共に異なります。

おそらくは数々の種類のリフトやプロフィールの物が用意されており、組み合わせによっては同じカムでもインテークエキゾーストのどちらにも使用出来る様にと考えられたのでは無いでしょうか。

インテークにしか使用しないとなれば、ギア部は純正同様に不要と思われますので。

ベース素材の文字の大きさや表示を見る限り、3本ボルトのZ1系でもかなり後期の鍛造型で製造されたものかと思われます。

このタイプのレース用カムが導入されて現場で使われていたのは、主に1970年代後半から1980年代の中盤です。

ちなみにベースエンジンがZ1000やMk2系からJ系に移行した後も、J系の2本ボルトでは無く引き続きZ系の3本ボルトのものが引き続き使用されていた様です。

Z1000J系ベースの限定市販レーサーであるZ1000S1に組み込まれていたものも、当方が知る限り同じ鍛造で製作されたこのタイプの3本ボルトカムシャフトでした。この為、カムスプロケットはサイレントチェーンで3本ボルトタイプの専用品になっています。

勝つことが優先されるレース用カムですので、後半のZ系では加工コストの問題からオミットされたガンドリルでの中空軽量化が施されています。

しかも、Z初期型の10mmに対して12mmmと、更に内径を拡大されています。

重量を測定すると1251g、鍛造素材が同じ無垢タイプの後期純正が1520gですので、そこから実に約270gの軽量化です。

12mmサイズにして薄肉化しても、当時のレーサーでスプリントはもちろん耐久レースですら10,000rpm以上回し続けても折れないレベルの強度と耐久性がレース現場では証明されています。

ただ、鋳造素材と異なりクロモリ系の鍛造材は非常に硬度が高く穴は大きい程削り難くなります。又、このタイプのカムシャフトは、カム山の加工研磨後に熱処理をかけて表面硬度を上げますが、Zのカムで行われていた浸炭焼き入れは、肉薄にすると反りが出易くなります。

強度的には充分であったにも関わらず初期の純正が量産品として10mm径に留められたのは、加工性の悪さはもちろんですが反りによる不良発生率との兼ね合いもあったのかも知れません。

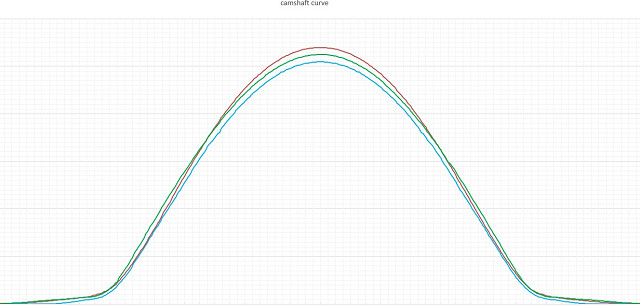

さて、このカムセットのリフト量は IN 10.50 EX9.75mmとなっています。ただ、カムシャフトはリフト量のみでは語れませんし、興味もありましたのでリフトカーブを実際に測定してグラフで比較してみました。

緑の線がこのkawasaki製レース用インテークのカーブです。

赤はリフト量約11mmで、現代でもストリートやレーサー等のハイチューニング車によく使用されるタイプ。

青は、一般的にST2と呼ばれている10mmリフトのものです。

このkawasaki製レースカムはリフト量こそ程ほどですが、作用角は現代販売されているものより非常に大きく、組み込む際のバルブタイミングにもよりますが、リフト開始時からのオーバーラップがかなり大きいものとなっている様です。

当時のレースでは排気量1,000㏄前後というレギュレーションもありましたが、圧縮比を上げて高回転迄回すとそれはそれで面白くなるエンジンになるかも知れません。

そこでそういった仕様のエンジンを作るならばとも思えますが、残念ながらこのカムセットは山部分に明らかな破損とも言える異常が起きていますので、使用は断念するしかありません。

実は一度これを入手されたユーザーさんが組み込まれたらしいのですが、極短い期間にこの様にカム山に異常が発生してしまったらしく、その為取り外されたものです。

さて、鍛造カムは軽量かつ強靭に作る事が出来、コストはともかく性能面はもちろん耐摩耗性を含む耐久性面でも非常にメリットが大きいです。それが故、当初レースが目的では無かった筈のZの純正カム製法として導入されたものと思われます。

但し、潤滑状態やクリアランス等の設定を含み、エンジン自体が正常でも組み合わされる現代の部品が当時の物と仕様が変わっている事でこうなってしまう場合があると、技術的に判明している事があります。

現状ではそれ程一般的なケースでは無いのですが、注意喚起も兼ねて別の記事で紹介します。